MINIERE E MINERALI A SIENA

La geodiversità del territorio

La Toscana è paesaggio, gastronomia, arte, ma non solo: offre anche numerose testimonianze di archeologia mineraria

e soprattutto una straordinaria varietà di minerali e rocce di grande importanza scientifica e didattica.

Infatti la Toscana meridionale è la seconda area mineraria d'Italia e l'unica al mondo dove l'attività

estrattiva si svolge ininterrottamente da 2500 anni: le miniere hanno così contribuito allo sviluppo della civiltà etrusca,

alla potenza della Repubblica di Siena, alla crescita industriale di inizio '900 ed agli sforzi bellici.

Lasciarsi trascinare in questa "caccia al tesoro" significa entrare in una dimensione antica e coinvolgente per

scoprire gli angoli più nascosti del territorio che hanno segnato la sua evoluzione.

Tuttavia, gran parte dei giacimenti del senese non avrebbero oggi alcun

interesse economico, e non hanno mai generato grandi ricchezze per una serie di motivi:

- l'esiguità dei giacimenti (c'é di tutto, ma poco),

- l'insufficiente rete stradale e ferroviaria,

- le resistenze dei proprietari terrieri, che fino al 1927 detenevano tutti i diritti sul sottosuolo,

- la scarsa propensione degli imprenditori locali ad investimenti nel settore minerario.

Oggi la necessità di reperire materie prime definite dall'Unione Europea

"critiche" (come antimonio, barite, fluorite, magnesio, stronzio) e "critiche strategiche" (come boro, grafite, rame, litio, manganese, silicio metallico, terre rare, titanio)

sta portando anche in Italia a riaprire le miniere abbandonate e ad effettuare nuove ricerche: uno scenario che in Toscana è però

improbabile a causa dei vincoli ambientali.

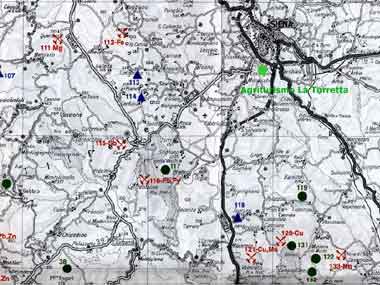

Dove sono le miniere in Italia e dove trovare minerali in Toscana. In questa pagina sono descritti i siti del patrimonio mineralogico e del

patrimonio minerario e lapideo nei dintorni di Siena: cave e miniere attive, cave e miniere abbandonate, i siti minerari dismessi,

i giacimenti non sfruttati, i Geositi di Interesse Regionale (GIR) e Locale (GIL), e gli itinerari mineralogici accompagnati da foto dei

minerali da noi trovati e da mappe scaricate dal web.

Si raccomanda di chiedere il permesso di accesso ai proprietari, di non avvicinarsi a vecchie strutture,

fronti di cava, gallerie minerarie ed emanazioni gassose, e di non esporsi a minerali pericolosi (amianto, ossidi di piombo, ecc).

Da non perdere la visita al Museo di Storia Naturale di Siena,

che espone raccolte di rocce, minerali e fossili provenienti da tutta la Toscana. Particolarmente interessanti sono:

- la collezione di marmi gialli della Montagnola Senese;

- la collezione di terre bolari del Monte Amiata;

- la collezione dei minerali grezzi e lavorati delle miniere di Campiglia Marittima.

La zona di Siena è una delle aree più ricche di siti minerari, mineralogici e geologici.

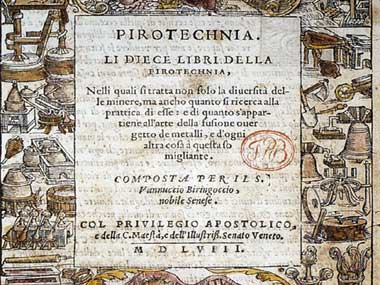

Il Pirotechnia, scritto dal senese Vannoccio Biringuccio nel 1540, è il primo testo al mondo di scienze minerarie e metallurgiche, all'epoca tradotto in diverse lingue.

Il Museo di Storia Naturale di Siena espone di una ricca collezione di minerali e rocce della Toscana meridionale.

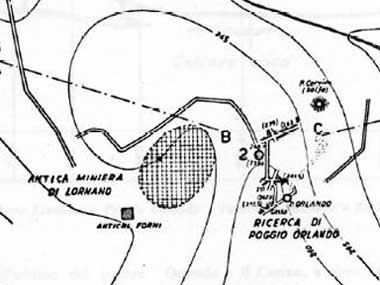

Miniere di Lornano e Poggio Orlando (solfo)

Presso Lornano, vicino all'uscita Badesse del raccordo Siena-Firenze,

si trova il più grande giacimento di solfo della Toscana, anche se piccolo se confrontato con quelli di altre zone d'Italia.

Ha una peculiare orgine lacustre e consiste in una serie di lenti di calcare marnoso solfifero

che si incontrano sotto un tetto di argilla ricca di gesso a partire da una profondità di 10-20 metri, scoperte perchè in un punto affioravano in superficie.

Il tenore di zolfo era molto variabile con una media del 20%, ma si trovavano anche sfere di 50 kg di zolfo quasi puro e

cristalli bipiramidali ben formati e di notevoli dimensioni (fino a 6 cm) che erano ricercati dai principali musei italiani.

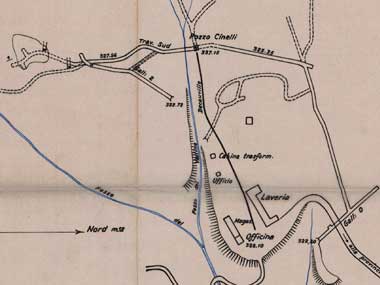

L'attività estrattiva di queste miniere di zolfo impiegò fino ad un centinaio di operai e si svolse dal

1899 al 1908 nella miniera di Lornano e dal 1909 al 1923 nella miniera di Poggio Orlando, situata a meno di 100 metri di distanza, oltre ad una

modesta attività tra il 1937 ed il 1944 con la ricerca di Montenero distante 200 metri (mappa a lato).

Inizialmente lo sfruttamento fu conveniente solo per l'isolamento in cui si trovava Siena,

tanto che il prodotto veniva venduto sul mercato locale come antiparassitario dei vigneti; in seguito fu raffinato sul posto

in forni alimentati dalla lignite estratta nei dintorni (vedi sotto) per produrre pani destinati a molteplici impieghi industriali,

ma i proprietari terrieri imposero di limitare l'attività ai mesi invernali in quanto i fumi danneggiavano le colture agricole.

Il giacimento è stato sfruttato solo in parte a causa della notevole presenza di acqua in profondità ed

è anche mancato il permesso dei proprietari confinanti per continuare la coltivazione: probabilmente è quindi un giacimento piuttosto

profondo ed esteso, come testimoniato dalla presenza in una vasta zona circostante di pozzi e sorgenti dalle quali si sprigiona un leggero odore di idrogeno solforato.

L'ex villaggio minerario conserva officine, magazzini, due forni Gill, la palazzina dell' amministrazione ed il dormitorio

("case operaie") oggi abitazioni private. Gli ingressi ai pozzi ed alle gallerie non sono più riconoscibili e nelle vecchie discariche, oggi terreni

agricoli, si possono trovare in occasione dell' aratura frammenti di zolfo anche cristallino proveniente dagli ultimi cumuli di materiale estratto:

si presenta ricoperto di calcite (fluorescente e fosforescente, presente anche nelle cavità del calcare solfifero) o da una efflorescenza bianca di gesso

neogenico (derivato dall'ossidazione dello solfo). Un tempo era abbondante il gesso (anche in grandi cristalli, nerastri per le inclusioni di bitume),

mentre aragonite e celestina sono sempre state rarissime.

Sempre nel Chianti, piccolissimi giacimenti di zolfo sono stati sfruttati nella prima metà dell' 800 nella zona

di Vagliagli (Aiola e Bottaccio), associati a piccole manifestazioni idrotermali ancora esistenti.

Percorrenza in auto: 14 Km, 15 minuti.

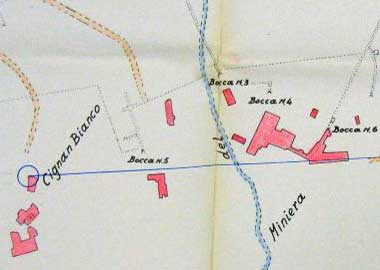

Miniera di Lilliano (lignite)

Nelle colline argillose che circondano Siena furono coltivate, a partire dalla fine dell' 800 e soprattutto

dai primi del '900, decine di miniere di lignite, grandi e piccole.

E' di tipo torboso-foliacea e torboso-legnosa (lignite xiloide), ma per decenni è stata una risorsa

energetica importante dato che l'Italia era priva di giacimenti di carbone e petrolio.

La miniera più interessante è quella di Lilliano (lungo la strada tra Monteriggioni e Castellina in

Chianti), che negli anni migliori fornì il 2% della produzione italiana. Il giacimento, formato in ambienti lacustri del Messiniano (Miocene superiore),

consiste in quattro banchi di lignite alternati ad argille.

La lignite fu raggiunta con diversi livelli di gallerie e portata con una teleferica alla stazione di

Castellina Scalo dove c'era uno stabilimento di distillazione e carbonizzazione oggi scomparso, ma era per lo più utilizzata nella zona

dopo una breve asciugatura dato che conteneva molta acqua e, se spedita, i grossi pezzi arrivavano frantumati con conseguente deprezzamento.

La concorrenza del carbone e del gasolio portò alla chiusura delle ultime "bocche" nel 1963,

lasciando in questo bacino lignitifero, lungo 10 km e largo 1 km, sei milioni di tonnellate di combustibile, ed in un altro importante bacino,

quello nei dintorni di Pianella, quattro milioni di tonnellate. Queste stime risalgono agli anni '70, quando il

Comitato Nazionale Energia Nucleare fece delle ricerche: infatti i giacimenti di lignite possono contenere uranio grazie alla capacità

della sostanza organica di assorbirlo dalle soluzioni circolanti che l'attraversano, ma furono trovate solo basse concentrazioni,

per un totale stimato di 117 t di U3O8 a Lilliano e 33 t a Pianella.

Sono giunti fino a noi buona parte degli edifici minerari, riutilizzati come rimessa per gli attrezzi agricoli o recuperati a fini

abitativi. Curiosa la cappella dedicata a Santa Barbara, oggi all'interno di un'area residenziale completamente recintata, dove la porta di

ingresso ha delle piccozze come maniglie: è la protettrice dei minatori, venerata in una grande festa che solo i più anziani ricordano.

Nei terreni circostanti è ancora possibile trovare frammenti di legno silicizzato (pietrificato) e di lignite xiloide.

Percorrenza in auto: 26 Km, 26 minuti.

Cava di Poggibonsi (argilla)

L'argilla è una risorsa diffusa nel senese, da secoli utilizzata per realizzare i laterizi

che caratterizzano l'architettura senese

e le terrecotte come orci e conche, anticamente plasmate a mano e cotte in piccole fornaci di pietra a servizio delle fattorie

ed oggi orgoglio dell'artigianato locale.

Nella cava di argilla abbandonata che sovrasta l'uscita Poggibonsi Sud del raccordo autostradale Siena-Firenze,

venivano alla luce stupende rose di gesso (aggregati di cristalli lenticolari), anche di grandi dimensioni (cm. 20-25), simili

alle rose del deserto, ma di colore grigiastro per le inclusioni di argilla e con "petali" di minore spessore.

La formazione di questi particolari aggregati, rinvenuti anche in altre zone del senese, si verifica quando le acque

circolano ad alta temperatura, mentre il più diffuso gesso "coda di rondine" (detto anche "ferro di lancia"), che si trova anche nei terreni

circostanti, si forma quando le acque contengono determinate concentrazioni di acidi organici.

Percorrenza in auto: 30 Km, 23 minuti.

Cave del Chianti (alberese, pietraforte, pietraserena)

I Monti del Chianti sono dominati dall'alberese

(calcare marnoso), dal quale si ottenevano blocchi per costruire edifici e lastre per pavimentare cortili.

Un tipo raro e particolare è la "pietra paesina", detta anche "calcare paesino" o "calcare ruiniforme",

oppure "marmo paesino" o "marmo ruiniforme" (ruin marble), che si trova quasi esclusivamente in Toscana, dove è utilizzata per realizzare

gioielli, suppellettili, intarsi di mobili e decorazioni di altari come nella Cattedrale di Siena: tagliata e levigata, sembra formare

paesaggi astratti o castelli in rovina, dovuti all'infiltrazione nelle fessurazioni di acque contenenti ossidi ed idrossidi di ferro e manganese.

Nell'area sono infatti note mineralizzazioni di questi elementi. Attorno a Castellina, nei massi di calcare accatastati ai

margini dei vigneti dopo il dissodamento, è stata trovata marcasite (in piccoli aggregati sferoidali) e quarzo (cristalli di 3-4 mm,

talvolta giallastri perché ricoperti di limonite). Nelle pietre sciolte dei vigneti nei pressi di Pianella si trova pirolusite in forma

dendritica ("dendriti di manganese").

Nelle rupi calcaree lungo la SP 408, presso Ponte a Stielle, si trovano invece filoncelli di barite di potenza 10-15 cm,

contenenti cristalli fino a 2 cm, limpidi, biancastri o giallastri.

Nel Chianti è abbondante anche l'arenaria: il litotipo "pietraforte", a cemento calcareo e di colore avana, era

usato come materiale da costruzione (una cava storica è anche alla periferia di Siena, in Strada dello Scalpellino), mentre il litotipo

"pietraserena", a cemento argilloso e di colore grigio, era usato per elementi decorativi (una dozzina di cave inattive).

Tra le pietre decorative ricordiamo anche il "Calcare lumachella", con piccoli resti fossili diffusi nella massa,

un tempo estratto dalla cava di Villa a Sesta.

Percorrenza in auto: 20 Km, 24 minuti.

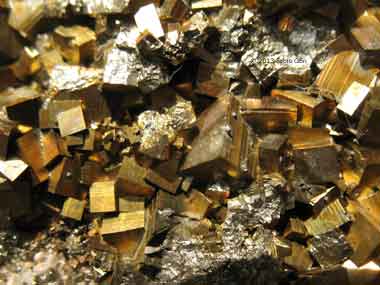

Ricerca di Montegrossi (manganese, pirite)

Durante la prima prima guerra mondiale furono coltivati alcuni affioramenti di scisti manganesiferi a

Badiaccia a Montemuro (Radda in Chianti) ed al Valico di Montegrossi (Gaiole in Chianti), dove fu anche sfruttato un piccolo filone di pirite

in ganga quarzosa trovato all'interno di scisti rossi durante la costruzione della strada statale.

Questo spinse nel 1939-1941 ad effettuare nella seconda località ricerche di manganese, pirite e rame, con esito negativo.

Rimangono tracce di scavi e affioramenti di scisti manganesiferi, dove è frequente trovare ossidi di manganese, generalmente in masse amorfe

e raramente microcristallino o dendritico.

Percorrenza in auto: 36 km, 42 minuti.

Cave della Montagnola Senese (marmo, ferro)

La Montagnola Senese,

è un massiccio prevalentemente calcareo che inizia a 10 Km da Siena.

Nel settore occidentale si trova un bacino marmifero esteso per circa 10 kmq con una potenza media di 100 metri.

Qui si aprono oltre 90 cave, utilizzate fin dall'antichità e nel medioevo, alcune delle quali ancora attive.

Il marmo di Siena, utilizzato per costruire il Duomo di Siena

ed altri importanti edifici, è famoso per le bellissime colorazioni gialle, rosse e viola dovute a intrusioni di minerali di ferro e

manganese. Tuttavia la notevole fratturazione crea difficoltà nella gestione dei blocchi e, soprattutto in alcune cave, un notevole scarto

utilizzato per inerti, per cui negli anni 2000 un comitato di cittadini ha chiesto una maggiore attenzione sull'attività estrattiva

affinché sia rispettato l'obbiettivo di ottenere prevalentemente materiali di pregio.

Nel marmo, in geodi o in cavità, si può trovare calcite (in belle cristallizzazioni ed anche in forme stalattitiche)

e quarzo (anche nella rara varietà "cristallo di rocca", lungo fino a 4 centimetri), meno comunemente ossidi di manganese e pirite e,

non in tutte le cave, rutilo, goethite ed ematite (anche in forma lamellare nei filoni di quarzo contenuti negli scisti sovrastanti i marmi),

raramente adularia, anatasio, apatite, aragonite, azzurrite, bornite, brookite, calcocite, calcopirite, crisocolla, galena, gesso, malachite,

siderite, sfalerite e tennantite.

Filoni di minerali ferrosi sono stati sfruttati nella Montagnola probabilmente già nel

VII secolo a.C. (negli scavi di un villaggio etrusco in località

Campassini presso Monteriggioni è stato trovato un forno fusorio con scorie metallurgiche) e nel XI-XIII secolo (al castello di Montarrenti

c'era una ferriera che forse lavorava anche materiale locale), e certamente nel XV e XVI secolo (podere La Senese in località Lucerena,

dove sono anche presenti depositi di scorie).

Questo ha spinto ad effettuare nel 1939-1940, e poi saltuariamente fino al 1955, una serie di scavi con l'estrazione

di 800 tonnellate di minerali ferrosi trovati in vene quarzose nelle formazioni scistose sovrastanti i marmi o nei contatti tra scisti e marmi,

oggi testimoniate da trincee, pozzetti e cumuli di discariche presso il podere La Senese ed in altre località.

I minerali presenti sono ematite, goethite, limonite, siderite, "wad" e raramente dolomite, magnetite e pirite.

In una cava abbandonata di quarzite (Celsa), già nota per cristalli di

quarzo incolore, caolino e "wad", e nei circostanti affioramenti scistoso-silicei,

sono stati osservati nel 2003 diversi minerali nelle vene quarzose, mai rilevati prima nella Montagnola. Tra questi allanite e monazite, nella cui

composizione chimica troviamo torio ed alcuni elementi appartenenti al gruppo delle "terre rare": cerio, disprosio, lantanio, neodimio ed ittrio

(contenuto anche nel xenotime recentemente segnalato presso Simigliano). Altri minerali inediti rilevati, poi trovati anche in altre aree della

Montagnola, sono albite, cinabro, dolomite, fuchsite, ilmenite, marcasite, muscovite e tormaline policrome, oltre ai già conosciuti anatasio,

calcopirite, ematite, goethite, pirite, siderite e rutilo.

Le cave nel "calcare cavernoso" hanno fornito per secoli la "pietra da torre" utilizzata per la costruzione degli

edifici della zona e delle case-torri di Siena, con cava storica presso Lecceto. Invece, le cave impostate nella formazione "breccia di Grotti",

dominata da elementi di calcare cavernoso, forniscono stabilizzato per opere stradali e sono note per la presenza di cristalli isolati di quarzo nero bipiramidale di 1-2 centimetri

(quarzo affumicato o quarzo fumé), soprattutto nella parti detritiche superficiali.

Cristalli di quarzo nero, e di quarzo ialino con inclusioni di rutilo, sono anche segnalati in alcuni terreni rossastri alla base del rilievo.

Infine, nei primi decenni del '900 furono sfruttati piccoli affioramenti di manganese nei dintorni di Simigliano - Radi di Montagna

con tenore 45-47% di Mn, ed un piccolo affiorameno di caolino nei pressi di Ancaiano

già citato in un documento del 1750 (miniera di Personata: caolino, alunite, "wad").

Non può mancare un accenno alle numerose grotte

che si aprono in tutta la Montagnola, dove il carbonato di calcio di stalattiti e stalagmiti cristallizza anche nella più rara aragonite,

cosa che si verifica nella parte bassa delle cavità in quanto satura di CO2, ma talvolta si può trovare anche in superficie per via di antichi crolli e fenomeni erosivi.

Percorrenza in auto:

cave di marmo: da 16 Km, 20 minuti.

ricerche di ematite: da 17 Km, 24' + a piedi 1 Km.

cava di quarzite: 15 km, 20'.

cava di stabilizzato: 10 km, 6'.

miniera di caolino: 11 km, 15' + a piedi 1 Km.

Il fronte di una delle cave di marmo rimaste attive nella Montagnola Senese.

Blocchi di marmo nel piazzale di una cava nella Montagnola Senese.

Una storica marmeria alle falde della Montagnola Senese. In alto a sinistra, il Castello di Montarrenti.

Il raro marmo Giallo di Siena, utilizzato nel Duomo e nelle residenze aristocratiche. Foto tratta da www.marmiditoscana.it - Agenzia di Promozione Economica della Toscana

Scoria ferrosa tra il calcare cavernoso sul Poggio Ferraia.

Miniera delle Cetine (antimonio)

La miniera delle Cetine di Cotorniano

è stata una importante miniera di antimonio, destinata negli anni 2000 a parco minerario subito abbandonato, tanto che oggi i sentieri

sono invasi dalla vegetazione, il canalone nel quale si aprono le gallerie è stato recintato ed il museo minerario allestito a Chiusdino

è dismesso da anni.

E' in corso (fine 2024 - inizio 2025) una costosa bonifica del villaggio minerario, oggi in stato di abbandono e di

proprietà della Regione Toscana, esclusivamente finalizzata a rendere vendibili gli edifici: infatti il progetto esecutivo prevede la

demolizione dei ruderi di fine '800 e non ha compreso la messa in sicurezza del canalone dove si trovano gli ingressi delle gallerie.

Si tratta tuttavia un Geosito di Importanza Regionale (GIR 18) e anche mondiale: qui sono state trovate 80 specie di

minerali, alcuni dei quali per la prima volta al mondo, e rappresenta un' "unica testimonianza nel suo genere per gli aspetti archeominerari,

storico-sociali e culturali legati al lavoro nelle miniere".

Il villaggio minerario conserva la palazzina dell' amministrazione, la casa del contabile, la casa del caporale, il forno

per il pane, i resti della vecchia fonderia, i ruderi del laboratorio di chimica e dell' ufficio postale, la vasca di raccolta dell' acqua e una

rara condotta dei fumi in pietra lunga 100 metri ed alta 2 metri (destinate alla demolizione), e poco distante la nuova e la vecchia polveriera.

La miniera si sviluppa nel calcare cavernoso ed ha fornito complessivamente circa 3.000 tonnellate di antimonio,

oltre a piccole quantità di solfo. Fu attiva in modo saltuario tra il 1878 ed il 1944, nei periodi in cui nel mondo c'era una guerra,

dato che l'antimonio è indispensabile per la fabbricazione di proiettili. Nel corso degli anni il materiale estratto era sempre più

povero di antimonio, come confermato dall'esito negativo delle ricerche effettuate nel 2011, che hanno interessato anche oro "invisibile"

ed altri metalli.

Nel canalone e nelle discariche situate accanto al villaggio, prima della bonifica, si poteva trovare il principale

minerale estratto (stibnite, detta anche antimonite, un solfuro di antimonio), raramente altri minerali.

Poco distante si trova una cava di quarzite abbandonata ("Cava delle Cetine", spesso confusa con la miniera),

pericolosa per i due gradoni alti diversi metri. E' un esempio di reinserimento paesaggistico spontaneo, avvenuto senza la necessità

di costosi interventi che pure erano stati programmati (la natura ha fatto prima). Il materiale, materia prima per vetro, piastrelle e silicio metallico,

veniva trattato nella fonderia della miniera, garantendone la sopravvivenza nei periodi di crisi. Sono stati segnalati muscovite (lamelle nella massa),

pirite (cristalli di un millimetro) e, poco comuni, arsenopirite, berillo, calcopirite, quarzo xx, rutilo e tormaline policrome.

Percorrenza in auto: 19 Km, 25 minuti.

Stibnite, detta anche stibina o antimonite, Miniera delle Cetine (Chiusdino). Lunghezza cristalli 4 cm max.

Ingresso del livello Bice, negli anni 2000 messo in sicurezza per la visita ed oggi inaccessibile.

La condotta fumi della fonderia, raro esempio di archeologia mineraria (1899), destinata alla demolizione dal progetto di bonifica.

Miniera di Camporedaldi (argento?, piombo, pirite)

Una bella passeggiata nel bosco mediterraneo porta a questa miniera abbandonata tra Spannocchia

e Pentolina nella Riserva Naturale dell'Alto Merse.

Il giacimento consisteva in un affioramento di calcare cavernoso contenente galena argentifera (solfuro di piombo),

cerussite (carbonato di piombo) e sfalerite, ed una sottostante cupola di pirite e soprattutto marcasite (solfuri di ferro), discontinua e ricoperta da gesso e celestina, ed adagiata su quarziti e scisti del "Verrucano".

La storia scritta inizia verso il 1860, quando i minerali di piombo più superficiali furono estratti per essere

trattati in dei forni realizzati sul posto. La loro coltivazione riprese saltuariamente dal 1909 al 1922 con alcune gallerie ed un pozzo

profondo 23 metri. La pirite e la marcasite furono invece estratte dal 1917 e soprattutto nella ripresa tra il 1929 ed il 1943,

quando l'industria chimica se ne interessò per estrarre l'acido solforico.

Nel dopoguerra, fino al 1959, furono effettuati alcuni sondaggi alla ricerca

di pirite, trovando solo piccole mineralizzazioni.

Gli ingressi delle gallerie sono quasi tutti franati per l'inconsistenza della roccia (si raccomanda di non entrare

nell'unica ancora visibile, in quanto le armature di rinforzo sono fatiscenti), mentre i fabbricati sono ridotti a pochi ruderi: quelli più evidenti

sono quelli della cabina elettrica, officina e laveria, riferibili gli anni '30.

La loro inadeguata collocazione testimonia come la conduzione della miniera fu effettuata dal proprietario terriero a livello dilettantistico

tanto da essere appellata "la Minierina".

Nelle discariche è comune celestina (soprattutto nel cantiere 2, di grande interesse mineralogico, diffusa in forme

compatte granulari ma anche in cristalli fino a 2-3 centimetri), galena (soprattutto nel cantiere 1, in masse granulari, raramente cristalli di 1-2 mm), gesso (anche in grossi aggregati di

cristalli), litargite e massicot (ossidi di piombo derivati dalla galena, molto tossici, non citati nelle guide in quanto privi di interesse mineralogico,

di aspetto terroso e colore giallo-arancio), marcasite (anche in forme concrezionate o mammellonari, talora raggiate), melanterite, minio

(un altro ossido di piombo, in patine rosse sulla galena) e quarzo, mentre rari sono albite, barite, goethite, pirite, sfalerite, zolfo (incrostazioni).

A questi si aggiungono i ritrovamenti nel 2024 di anglesite, dolomite e dundasite.

Di interesse scientifico la presenza di metasiltiti: rocce di colore grigio viola, marcatamente fogliettate,

formate 240 milioni di anni fa, che hanno contribuito a proporre il cantiere 2 tra i Geotopi di Interesse Locale (GIL 39). Sono visibili soprattutto

nell'alveo del torrente che attraversa l'area, caratterizzato da acque di color rosso ruggine, palese testimonianza dell'impatto sull'ambiente

dell'attività mineraria.

Percorrenza in auto: 22 Km, 30 minuti; + a piedi 1,3 Km.

Celestina, Miniera di Camporedaldi (Chiusdino)

cristalli di 0,4 cm max

Una mappa della miniera di piombo e pirite detta di Camporedaldi o Pentolina o Spannocchia, in riferimento alle località vicine.

Il torrente che attraversa il cantiere 2 della miniera di Camporedaldi, testimonianza dell'impatto sull' ambiente delle attività minerarie.

Giacimento di S.Lorenzo a Merse [mercurio]

Nei dintorni di San Lorenzo a Merse, che si raggiunge con la superstrada Siena-Grosseto, sono state trovate

mineralizzazioni di cinabro di origine idrotermale (solfuro di mercurio).

La loro scoperta risale agli anni '60, quando le ricerche effettuate negli alvei degli affluenti del fiume Merse

evidenziarono che i detriti di alcuni fossi presentavano concentrazioni di cinabro simili a quelle presenti nei corsi d'acqua vicini alle ricche

miniere di mercurio del Monte Amiata (vedi oltre).

Le successive indagini portarono ad individuare diversi siti con presenza di cinabro diffuso nella massa argillosa e

cristallizzato in venuzze nelle fessure di anageniti, quarziti e scisti del Verrucano, soprattutto sul Poggio Sincera e sul limitrofo Poggio delle Buche.

Il minerale si trova ad una profondità di circa 40 cm ed in un'area coperta esclusivamente da boschi, e per questo sfuggito alle ricerche

nonostante l'antica tradizione mineraria della zona, ma ulteriori indagini hanno appurato che raggiunge al massimo una potenza di 4 metri e non sono

presenti giacimenti profondi. Si tenga presente che oggi l'area interessata ricade in parte all'interno del fondo chiuso delle foreste demaniali.

In questa vasta zona dominata dal "Verrucano" sono note nelle anageniti altre mineralizzazioni: ematite e goethite si

trovano nei massi sparsi sulla sommità di Poggio Le Buche, in un taglio della strada a sud del Poggio Sincera, ed attorno a Tocchi, Iesa e Monticiano.

Più a sud, ammassi superficiali di pirite furono estratti nel '900 presso Belagaio, Querciglione e Scalvaia senza ulteriori esiti.

Di interesse mineralogico, trovati nei boschi in distinte località: quarzo rosato, rossastro e ametistino (in cristalli fino a 2 cm),

quarzo in limpidi cristalli iso-orientati (fino a 5 cm),

barite xx (fino a 2 mm)

e, immersi negli scisti verdi, cristalli cubici di pirite anche di 1 cm.

Carfolite ricca di Mg (magnesiocarfolite) è stata recentemente trovata in cristalli fibrosi fino a 0,5 cm nella zona di Monticiano, ma è

certamente diffusa in un'area molto estesa, accompagnata da clorite, cloritoide, muscovite, sudoite e pirofillite.

Percorrenza in auto (Poggio Le Buche): 27 Km, 30 minuti; + camminata 0,3 Km.

Cava di Fontazzi (gesso)

Questa piccola gessiera abbandonata, attiva negli ultimi decenni del secolo scorso, occupava decine di operai che

abitavano in un vicino villaggio di cavatori. Appartiene ad una tipologia di depositi gessosi che si trova quasi esclusivamente in Toscana

e per questo proposto Geotopo di Interesse Locale (GIL 33).

La cava di gesso è infatti impostata nella Formazione delle anidriti di Burano, costituite da banchi di anidriti

(CaSO4) parzialmente o totalmente gessificate (CaSO4 * 2H2O) di colore bianco, alternati a calcare dolomitico grigio scuro ed a strati brecciati.

Questi depositi si formano in processi evaporitici per precipitazione di soluzioni concentrate di acqua di mare, dette salamoie.

Quindi il sito racconta un ambiente di deposizione in acque basse e ferme, come una laguna costiera, ed un clima arido o semi arido, riferibile al Triassico superiore (225-200 milioni di anni fa).

Nel gesso (il quale si presenta anche in grandi lamine trasparenti) si può trovare lo zolfo, e nel calcare

dolomitico si può trovare limonite e siderite, mentre rari o rarissimi sono aragonite, barite, dawsonite, dolomite, fluorite, marcasite,

millerite, quarzo.

Al di sotto delle anidriti (ovvero sotto il livello del piazzale della cava) ed al di sopra (nella porzione superiore della

parete della cava) si trovano le rocce della Formazione di Santa Fiora (argilliti e siltiti), ad un primo sguardo non facilmente distinguibili:

infatti il gesso, normalmente di colore bianco, con il tempo si è alterato ed è stato ricoperto da una patina più scura.

Percorrenza in auto: 20 Km, 16 minuti; + camminata 0,3 Km.

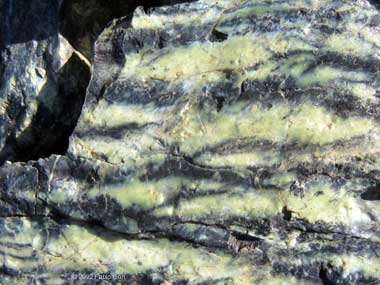

Cava Poggio la Croce, Murlo (marmo verde di Vallerano)

Le ofioliti attorno a Vallerano, villaggio di antichissime origini, hanno fornito la serpentinite per

la costruzione del Duomo di Siena e di altri importanti edifici.

Veniva estratto dalla cava storica di Poggio la Croce (geotopo di importanza regionale GIR 19) e soprattutto

dalle sottostanti "prode dei fossi" di Pietracupa e dei Fangacci, conosciuto anche come il "fosso degli Scalpellini"

o "fosso della cava", dove si trovava il materiale migliore, il tutto gestito dai frati dell'Eremo di Montespecchio.

In queste aree le serpentine sono adatte ad un uso ornamentale in quanto si presentano meno fratturate e con una colorazione più uniforme che altrove,

e di un verde molto scuro per la notevole presenza di magnetite dispersa nella massa (marmo verde o marmo nero di Siena).

La prima notizia risale al 1271, quando un documento dell'Opera del Duomo indica in quest'area

una petraia dove venivano preparati blocchi di 80-100 kg, ognuno dei quali veniva trasportato con un mulo attraverso impervi sentieri

fino al fondovalle del Merse (in media partivano 7 muli al giorno), dove venivano caricati su carretti e portati a Siena.

Nei secoli successivi la cava di serpentinite è stata abbandonata o sottoutilizzata, a parte una ripresa tra il 1930 ed il 1980 con l'estrazione di lastre

per pavimenti e granulati per piastrelle, a cui si riferiscono gli scivoli verso il piazzale inferiore dove avveniva la lavorazione del materiale.

Antigorite, crisotilo (amianto), lizardite, serpentinite (roccia composta dai minerali precedenti),

ranocchiaia (varietà di serpentinite tipica della Toscana, con stringhe scure di magnetite che delimitano aree chiare di serpentino),

ematite e limonite (entrambi in patine rossastre o giallastre); poco comuni bornite, calcopirite, clorite, crisocolla, diallagio, grossularia,

malachite, pirite.

Percorrenza in auto: 26 Km, 30 minuti; + camminata 0,2 Km.

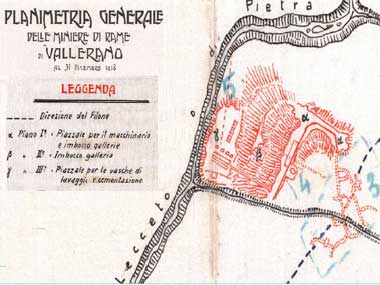

Miniere di Vallerano, Murlo (rame, manganese)

Presso il paese di Vallerano, nel serpentino, sono visibili tracce delle ricerche minerarie di rame

lungo una faglia mineralizzata a calcopirite che percorre il versante.

Nel corso dell' 800 furono estratti alcuni blocchi superficiali del minerale e nel 1908 fu aperta una prima breve galleria.

Durante la prima guerra mondiale furono realizzate trincee, pozzetti e gallerie con l'estrazione di diverse centinaia di tonnellate di calcopirite,

che veniva trattata sul posto con il metodo Conedera.

Nei primi anni della seconda guerra mondiale furono prolungate le gallerie esistenti, trovando solo deboli mineralizzazioni piritoso-cuprifere

nonostante le grandi aspettative iniziali, per poi abbandonare ogni speranza negli anni '50 dopo le ultime ricerche.

Per raggiungere la miniera di rame è difficile utilizzare la vecchia scenderia a causa della fitta vegetazione e

dell'elevata pendenza, ed è anche difficile partire dal ponte sul torrente Pietracupa per seguire il greto fino al piazzale inferiore.

Sulla sponda del torrente incontriamo una discarica di scorie: qui infatti si trovavano gli impianti per l'arricchimento,

delimitati da un muro a secco ancora presente e all'epoca dotati di un canale che captava l'acqua più a monte.

A metà della soprastante pendice resta la galleria principale, oggi quasi completamente ostruita, e l'antistante

discarica. Nel materiale molto alterato sono segnalati i seguenti minerali in ordine di frequenza, da sempre caratterizzati da una certa abbondanza

di carbonati di rame verde-azzurri: calcopirite, malachite, azzurrite, bornite, calcosina, covellite, talco, crisocolla, cuprite, sfalerite, calcocite, rame nativo.

Sempre nel colle di Vallerano, nei diaspri, fu coltivata durante la prima guerra mondiale una piccola miniera di manganese

(tenore medio del 35%), oggi testimoniata dalla presenza nel bosco di brevi gallerie, trincee e cumuli di minerale estratto (ossidi di manganese):

abbondante la pirolusite (comune anche in piccoli cristalli, raramente con dimensioni di 3-4 mm all'interno di geodi), raro lo psilomelano.

Non è invece mai stato coltivato il filone di talco che taglia in direzione NW-SE il fosso Pietracupa. Da non

considerare la segnalazione a Vallerano di una miniera di antimonio, indicata in vecchie carte geologiche: si tratta di un errore di stampa,

perchè nel punto marcato c'é la miniera di rame.

Nell'area sono presenti altri affioramenti ofiolitici: documenti storici dei primi decenni del '900 segnalano il ritrovamento

in superficie di rame nativo e di calcopirite non solo sul colle di Vallerano ma anche sul vicino Poggio al Piano e, poco più a sud,

a Montepescini e sulla sponda destra del Merse (località Selva Scura, Greppa Bernazza, Docciolo, Il Santo), oggetto di estese ricerche

minerarie senza seguito. In queste zone può quindi capitare di imbattersi in cumuli di materiali di scavo provenienti da trincee e brevi

gallerie ormai scomparse: calcolpirite, goethite, malachite, marcasite, pirite.

Percorrenza in auto: 22 Km, 28 minuti; + camminata 0,6 Km.

Miniera di Poggio Abbù, Murlo (rame)

E' una delle più interessanti miniere di rame in Toscana.

Il geosito (GIL 45) si sviluppa in una parete di diabase a strapiombo sulla sponda destra del fosso del Convento,

in un paesaggio di selvaggia bellezza nella Riserva Naturale del Basso Merse e nei pressi dei suggestivi ruderi dell' Eremo di Montespecchio

(o Conventaccio), costruito nell'XI secolo utilizzando materiali della zona: il "marmo verde" estratto a Poggio La Croce (vedi) ed il "calcare rosa",

un conglomerato di origine lacustre a cemento calcareo e color salmone proveniente da una vicina cava oggi nascosta dalla vegetazione.

Le mineralizzazioni consistono in vene di potenza fino a 20-30 centimetri, immerse nel quarzo e disseminate nella massa

del diabase, composte soprattutto da calcopirite associata a minori quantità di bornite (= erubescite), calcosina e in alcune zone pirite cuprifera, con tenore medio

in rame del 10%. Il minerale è anche diffuso nella massa basaltica in minutissimi elementi con tenore dello 0,5%. Una relazione dell'epoca

segnala anche la frequente presenza di sfalerite varietà marmatite (blenda nera) talora contenente stannite ad alto contenuto di stagno (con il quale, unito al rame, si produce il bronzo).

E' possibile che le prime coltivazioni minerarie siano da collegare al vicino sito archeologico

etrusco di Poggio Civitate

(Murlo), dove sono state trovate scorie metallurgiche

(raggiungibile in un'ora e mezzo con un percorso trekking segnato).

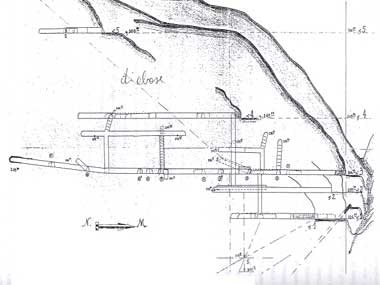

La storia scritta inizia nel 1908 con lo scavo di due gallerie e continua durante la seconda guerra mondiale

(1940-1944) con tre nuove gallerie ed il prolungamento di quelle esistenti, oltre ad un tentativo di ripresa nel 1952-1956. Di queste gallerie

è visibile solo quella situata nella quota più bassa, lungo la gola del fosso del Convento, prossima alla totale occlusione per i

materiali franati, mentre le altre erano già franate nel 1956. Sono anche scomparse, a causa delle piene e delle frane, le discariche

delle gallerie affacciate sull'alveo del torrente ed i piccoli edifici indicati nelle mappe dell'epoca, eccetto qualche muro di contenimento.

Rimangono sul ripido versante due piazzali con cumuli di minerale alterato: molto comuni calcopirite,

pirite, quarzo, sfalerite (= blenda), patine di covellite e di malachite; rare bornite (patine sulla calcopirite), calcosina, crisotilo, cuprite,

galena, malachite xx, melanterite e prehnite, oltre a langite e rozenite contenute in nidi e venule all'interno di una pasta argillosa grigiastra.

Percorrenza in auto: 28 Km, 25 minuti; + camminata 2 Km.

L'Eremo di Montespecchio, che pende più della Torre di Pisa, costruito con calcare rosa e marmo verde delle vicine cave gestite dai frati.

Sezione della Miniera di Poggio Abbù, Murlo.

(Archivio Minerario di Grosseto)

La discarica principale della miniera di Poggio Abbù sul versante del fosso del Conventaccio, che ha inciso la faglia tra diabase e serpintinite.

Miniere di Murlo (lignite, manganese)

"Miniera di Murlo" è

un villaggio minerario nato accanto ad un grande giacimento di lignite picea e recentemente tornato ad essere abitato: sono giunti fino a noi

la villa del direttore, la palazzina dell' amministrazione, le case degli addetti, il molino per il cemento (oggi abitazioni), magazzini e fornaci.

Dal villaggio partono interessanti escursioni.

Un percorso ad anello di 4 km non segnato attraversa il cantiere minerario attivo dal 1870 al 1948, che occupò fino a 300

operai per sfruttare fino all'esaurimento un grande banco di lignite spesso fino a 8 metri, originatosi in ambiente lacustre nel Miocene inferiore.

Prima segue agevolmente il fondovalle del Crevolicchio passando davanti al traliccio del Pozzo del Cerrone che portava a 60 metri di profondità,

realizzato nei primi anni del '900 in sostituzione di un manufatto in muratura. Poi sale di quota, attraversando affioramenti di quel diaspro che

forma il letto del giacimento, per raggiungere il piacevole lago dell' Acquabuona nato verso il 1930 a causa della diga-discarica costruita con le

argille che ricoprivano la lignite del soprastante cantiere Roma Alta. Salendo ancora si raggiungono le aree dove avveniva lo scavo

a cielo aperto e proseguendo si arriva al Fosso del Serpentaio lungo il quale si trovano gli ingressi oggi murati delle gallerie, per poi tornare

verso il villaggio seguendo il tracciato della decauville (i binari dei carrelli minerari), magari deviando verso una propaggine del poggio del

Farneto dove si trovava la polveriera (frammenti di laterizio) e l'inizio della vecchia scenderia (visibile un ancoraggio di cemento).

Un percorso didattico di 7 Km (comprensivi di andata e ritorno), facile e suggestivo, segue il vecchio tracciato del

treno della miniera, una delle prime vie ferrate private italiane (1871), che portava la lignite alla più vicina stazione

ferroviaria percorrendo in modo pressoché pianeggiante la gola del Crevole grazie a scavi nella roccia, terrapieni ed un ardito

Ponte Nero (vedi anche percorsi in bici).

Questo percorso è stato proposto come Geotopo di Interesse Locale (GIL 37) per la presenza di diverse formazioni

rocciose, in primis imponenti strati di radiolariti di diverso colore: rosse (diaspri, per la presenza di ossidi di ferro), verdi (ftaniti, per

la presenza di pirite) e nere (liditi, per la presenza di grafite). Si tratta di gusci silicei di organismi marini depositati a oltre 4000 metri

di profondità sui fondali dell'antico oceano del Giurassico, e localmente arricchiti da strati di ossidi di manganese frutto delle eruzioni sottomarine.

Nei diaspri lungo il percorso: patine di ossidi di manganese, raramente microcristallino. Nei gabbri alterati a circa 1 km

dall'inizio del percorso, in località Fondo Bello: analcime (= analcite), laumontite, prehnite, grossi cristalli di diallagio e, con un po'

di fortuna diposide, cabasite, epidoto, natrolite. Nei gabbri lungo il limitrofo torrrente Crevolone, in filoni feldspatici: albite e, raramente, diopside,

laumontite, natrolite, orneblenda, prehenite, talco, zoisite. Sul sovrastante Monte Pertuso segnalata anticamente una modesta miniera di talco.

In quest'area furono anche sfruttate nel '900 (1944-1957, e poi nei primi anni '70) piccoli

banchi di manganese che affioravano tra i diaspri sui versanti del Fosso Crevole, Fosso Crevolone e Fosso della Chiesa, ed anche aldilà

dell'Ombrone sul Poggio Doria, con un tenore fino al 33-36% di Mn. Nei cumuli di discarica e nelle trincee di una ventina di siti di estrazione,

oggi invasi dalla vegetazione ed in gran parte dimenticati, possiamo trovare

i minerali coltivati (ossidi di manganese): braunite (diffusa in forma compatta, talora microcristallina), pirolusite (anche in cristalli aciculari in forma raggiata)

e meno frequentemente psilomelano. Poco comuni calcedonio, calcofanite, calcopirite, goethite, hausmannite, manganite, marcasite, opale, pirite

e quarzo, mentre è nota tra i collezionisti l'abbondanza di rodocrosite in un sito lungo il Fosso della Chiesa: un carbonato di manganese di colore rosa in diverse tonalità, accompagnato da calcite manganesifera

anch'essa rosa (manganocalcite), aragonite e dolomite.

Caratteristico di questa zona

è il "calcare balzano", dove strati di colore bianco si alternano a strati grigio scuro, un tempo utilizzato per produrre calce aerea di ottima

qualità: sono visibili antiche cave e piccole fornaci in pietra, talora ben conservate.

Infine segnaliamo, a nord di Vescovado di Murlo, l'unica cava di diaspro del senese, attualmente inattiva,

ed il ritrovamento di un geode di magnesite xx nelle serpentiniti presso il cimitero del paese.

Percorrenza in auto (fino all' inizio dei percorsi): 26 Km, 35 minuti.

Il Ponte Nero della ferrovia della miniera di lignite di Murlo, così chiamato per il colore con cui fu tinteggiato, oggi percorso natura.

Il villaggio minerario: a sinistra un ex-magazzino a due piani, a destra "la Fortezza": "nuovi" forni per il cemento che lavoravano le marne estratte dalla retrostante cava, ed erano alimentati dalla maggior parte della lignite estratta.

Il traliccio metallico del Pozzo del Cerrone nascosto nella vegetazione, realizzato verso il 1920 vicino al torrente Crevolicchio.

Una imponente parete di diaspro manganesifero inciso dal torrente Crevole.

Pirolusite microcristallina. Da una trincea lungo il torrente Crevolone, Murlo. (larghezza cm. 5)

Miniere di Rapolano Terme (manganese)

Attorno a Rapolano Terme

c'è una catena di collinette costituita da radiolariti (diaspri), dove affiorano strati di minerali di manganese con uno

spessore tra i 5 ed i 40 cm, poco profondi, ma così numerosi da rappresentare un giacimento considerevole.

In tempi antichi il minerale fu utilizzato occasionalmente come colorante da vasai e vetrai: probabilmente dagli Etruschi e nel Medioevo,

certamente nel 18° secolo. La coltivazione industriale avvenne tra il 1873 ed il 1946, ma in modo saltuario a causa del

basso tenore (20-25%) e delle difficoltà di escavazione (strati di minerale piegati e discontinui),

in genere con scavi a trincea e raramente in galleria, alcune delle quali ancora presenti.

I cantieri di questa miniera di manganese erano cinque: i più importanti quelli di Monte Martino (GIL 21)

e di Poggio Santa Cecilia, gli altri quelli del Podere

di Sotto, Selva e Buoninsegna.

Il principale minerale estratto era il "wad" (miscela di ossidi e idrossidi di manganese, che abbonda in masse compatte o

friabili), assieme alla pirolusite (abbondante allo stato amorfo, talora in aggregati raggiati e raramente in cristalli prismatici), accompagnati

da goethite (solo cantieri nord), limonite (anche in bellissime colorazioni iridescenti), quarzo e, raramente, aragonite, gesso, manganite, pirite,

psilomelano, minerali cupriferi (trovati in piccole massarelle solo in un cantiere: azzurrite, bornite, calcopirite, malachite, rame nativo).

In tempi remoti, fino ai primi del '900, fu anche coltivato con trincee e brevi gallerie

un esteso deposito di silice polverulenta finissima, preziosa materia prima per le

vetrerie colligiane: si trovava a sud di Serre di Rapolano,

sulla linea di confine tra diaspro e travertino.

Percorrenza in auto: 35 Km, 30 minuti + a piedi 100-800 m.

Cave di Rapolano Terme (travertino)

Rapolano Terme

è famoso per le sorgenti termali e per le cave del "travertino di Siena", sfruttate fin dai tempi degli Etruschi ed ancora attive:

oltre a quello bianco, si estrae travertino con tonalità dal beige al tortora, mentre quello aranciato proveniva dall'

Acqua Borra.

Nei banchi di travertino è frequente trovare particolari formazioni di calcite pisolitica

(sferoidale) o stalattitica, dovute alla deposizione in cavità preesistenti del carbonato di calcio contenuto nelle acque termali (foto).

Nei pressi di Rapolano è famosa la Schiena d'Asino (GIR 3), una collina di travertino sulla cui sommità

sgorgavano acque termali, e la vicina Puzzola, una grande sorgente naturale di anidride cabonica, altra importante risorsa tuttora sfruttata nella zona.

Anticamente furono anche sfruttati piccoli depositi di allume associati ad alcune manifestazioni termali nei dintorni di Armaiolo.

Non é invece stato sfruttato il giacimento di allume

di buona qualità scoperto nel 1461 a Poggio Santa Cecilia durante la costruzione di un mulino, perchè i tre proprietari dei terreni

non riuscirono a trovare un accordo nonostante l'elevato prezzo del momento.

Infine, in quattro cave abbandonate di pietrisco calcareo attorno a Rapolano si trova marcasite (in noduli con struttura

raggiata), goethite, calcite (talora verde o azzurra), dendridi di manganese e raramente minerali cupriferi al contatto tra calcari e diaspri

(allofane cuprifero, azzurrite, bornite, calcopirite, malachite, rame nativo).

Percorrenza in auto: 30 Km, 28 minuti.

Sito di Levane

In un terreno agricolo nei pressi di Levane si trova la kutnohorite (foto),

raro carbonato di calcio e manganese, prima segnalazione di questo minerale in Italia.

Si presenta in piccoli aggregati cristallini trasparenti, associati ad aragonite aciculare anch'essa trasparente

ed anche ad ossidi di ferro (goethite) e di manganese, che conferiscono al tutto un colore giallo, rosso, marrone o nero lucente.

In un altro terreno agricolo nella zona si trovano aggregati con sola aragonite.

Questi minerali sono cresciuti in piccoli geodi di cm 1-5 di diametro, il cui guscio è costituito da limo cementato

con carbonato di calcio. I noduli si trovano sciolti nel terreno su un'area di 100 x 50 metri fino ad un paio di metri di profondità e

vengono in superficie con i lavori agricoli ed il dilavamento della pioggia.

Non è chiara la genesi, ma la zona di ritrovamento, un'area di sedimentazione in ambiente marino costiero

(Limi di Terranova), fu soggetta a fenomeni vulcanici e raffreddandosi le acque sature di sali minerali diedero origine a queste geodi

(1,5-2,5 milioni di anni fa).

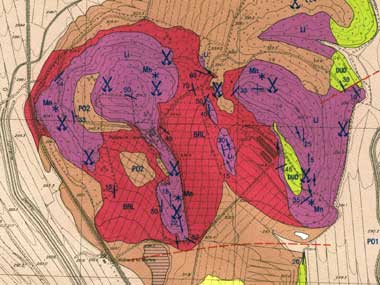

Miniere di Pari (antimonio, piombo, rame)

Poco dopo i Bagni di Petriolo (GIL 48)

entriamo in una zona interessante dal punto di vista minerario e mineralogico.

Lungo la superstrada Siena-Grosseto, nell'area tra il ponte sul Farma e la galleria, si trovava la miniera di antimonio

"La Selva", attiva saltuariamente tra il 1870 ed il 1921 con pozzi, gallerie, trincee, teleferiche ed impianti per il trattamento del minerale.

Alcuni resti sono scomparsi con la costruzione della superstrada e dello stabilimento termale, altri sono nascosti dalla vegetazione come i ruderi

della fonderia di San Martino costruita nel 1904 ed il primo cantiere della miniera detto "Trincerone": uno scavo lungo 120 metri, largo 50 e profondo 15.

Le caratteristiche geologiche sono simili alla miniera delle Cetine di Cotorniano: gesso, marcasite, quarzo,

solfo, stibiconite, stibnite, meno comuni ankerite, arsenopirite, barite, cervantite, dolomite, jarosite, metastibnite, mopungite, orpimento,

pirite, pistomesite (varietà magnesifera di siderite, in estetici cristalli), realgar, siderite, sernamontite, valentinite.

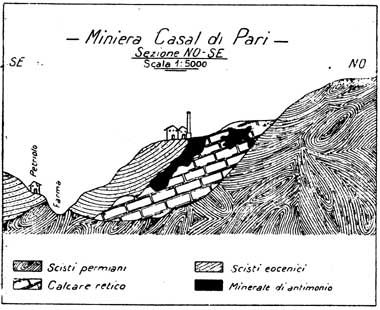

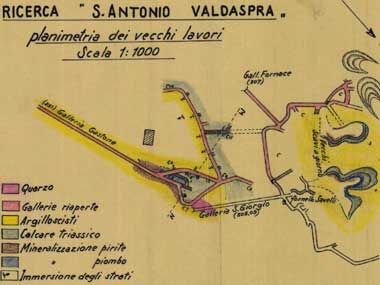

A S.Antonio in Valdaspra (Casale di Pari) fu attiva saltuariamente tra il 1870 ed il 1957 una miniera di piombo.

Il principale minerale estratto era la galena argentifera e secondariamente marcasite,

ma era abbondante anche la sfalerite. La galena si trovava nel calcare paleozoico in noduli arrotondati dall'azione delle acque

all'interno di cavità carsiche e spesso ricoperti da una sottile crosta di cinabro (chiamati dai minatori "patate"), ed anche in venette,

ammassi e colonne, delle quali una "di 16 metri di lunghezza, larga 9 metri ed alta circa 90 metri ... con minerale bellissimo e ricchissimo": si

tratta di un giacimento peculiare, classificato come un raro MVT (Mississippi Valley Type).

Nel bosco incontriamo un fabbricato in pietra, gli ingressi delle tre gallerie,

trincee e discariche: comuni quarzo (anche ialino fino a 5 cm), dolomite e galena; poco comuni o rari anglesite, ankerite, aragonite (la quale tappezzava le cavità carsiche),

arsenopirite, azzurrite, calcopirite, cerussite, gesso, malachite, marcasite, sfalerite; rarissimi altri minerali come fluorite, linarite, rame nativo.

Il nome deriva dall'Eremo di Sant'Antonio, fondato nel 1206 e poi

gestito dal monastero di Lecceto (Siena), quindi abbandonato ed oggi scomparso. Papa Pio II, di origine senese, lo descrisse "orrido tugurio ...

mal sicura dai lupi e dai cinghiali, soli abitatori di quel deserto."

A sud di Pari, sul Monte Acuto, caratterizzato da mineralizzazioni atipiche rispetto ad altre ofioliti toscane,

furono coltivate nel corso dell' 800 piccole miniere di rame nativo (tre gallerie e un pozzo), e furono effettuate nella prima metà

del '900 alcune ricerche oggi nascoste dalla vegetazione: rame nativo, calcocite, cuprite, digenite, ematite, epidoto (piccoli granuli), malachite, talco,

rari altri minerali.

Su queste pendici fu trovato anche un blocco superficiale di rame nativo di 20 kg, all'interno di lenti di quarzo

incluse in serpentine alterate, conservato a lungo nel Castello di Montepescini, oggi di proprietà pubblica ed abbandonato.

In passato, da questi affioramenti si ricavava amianto ("lino asbestino").

Percorrenza in auto:

La Selva: 30 Km, 25 minuti; S.Antonio Valdaspra: ulteriori 8 km, 13 minuti + camminata 50'

Miniera di Torniella (allume, caolino)

Una notevole formazione di rioliti caolinizzate e solfatizzate si trova nel versante nord-est del Monte Alto

con miniera di caolino in località Piloni presso Torniella (Roccastrada), antico castello entrato a far parte della Repubblica di Siena nel 1255.

L'estrazione del caolino iniziò alla fine dell'800, riprese nel 1908 e divenne intensa dal 1936, quando

l'Istituto Luce realizzò un breve documentario intitolato "La miniera di Caolino a Monte Alto, unica in Italia".

E' una delle miniere ancora attive in Toscana e fornisce un'importante materia prima per molti prodotti industriali, dai refrattari alle ceramiche.

Tuttavia il comitato di cittadini "Val di Farma", nato nel 2002, denuncia un eccessivo disturbo ambientale.

Lo scavo viene condotto a cielo aperto in diverse aree ricavando materiali che, opportunamente miscelati, consentono di ottenere diversi tipologie

di caolino con caratteristiche costanti. In passato furono realizzate anche delle gallerie, probabilmente per valutare l'estensione del deposito,

e nella zona furono aperti altri siti di estrazione oggi tornati all'uso agricolo e forestale (località Chiusi, San Girolamo, Grottoni).

Il caolino è un materiale di aspetto farinoso e amorfo, di color bianco-giallognolo, con venature ferrugginose e

porcellaniche, che si è formato per alterazione della riolite (una roccia vulcanica), provocata da fluidi idrotermali che in questa zona

l'hanno attraversata nelle sue fratture.

I componenti principali sono caolinite (predominante), halloysite (che al massimo raggiunge la percentuale del precedente)

e quarzo (abbondante in quanto persistente al disfacimento); gli altri sono alunite (un solfato, predominante in alcune aree un tempo sfruttate

per ricavare allume ed oggi abbandonate) e relitti di cristalli di biotite sfuggiti alla caolinizzazione con attorno un alone di idrossidi di ferro.

Una relazione dell'epoca segnala, in un vecchio sito di estrazione, la presenza nella massa di nitidi cristalletti di zircone e raggruppamenti

di sferoliti di calcedonio. Negli affioramenti di riolite non caolinizzata, usata nella zona come materiale da costruzione,

si trovano cristalli di sanidino (fino a 5-10 cm) e talora di cordierite.

Percorrenza in auto: 52 Km, 55 minuti.

Miniere di Poggio Fogari (argento, ferro, piombo, rame)

Gli scavi archeologici effettuati al villaggio ed al castello di Miranduolo (Chiusdino), costruito

su uno sperone di calcare cavernoso ai piedi del Poggio Fogari,

hanno potuto appurare la connotazione mineraria e metallurgica di questo insediamento attivo tra il VII ed il XIII secolo.

Piccole trincee, pozzi e cunicoli minerari sono stati stati individuati all'interno del villaggio, nelle immediate vicinanze

e nel versante opposto del Poggio Fogari, una delle quali dotata di una sala con al centro un pozzo utilizzato per la risalita del minerale.

All'interno del villaggio sono stati inoltre individuati i resti di un importante impianto metallurgico:

veniva trattato soprattutto il ferro, ma alcune scorie e colate indicano che veniva lavorato anche il rame ed il piombo.

E' stato quindi ipotizzato che calcopirite, galena argentifera e sfalerite venivano estratti da filoni

a solfuri misti associati ad idrossidi di ferro nella zona di ossidazione superficiale ("cappellaccio" limonitico) individuati in

corrispondenza delle faglie che percorrono il Poggio Fogari sia nel calcare cavernoso che al contatto tra questo ed altre formazioni.

Oggi possiamo trovare interessanti mineralizzazioni in una fascia di calcare silicizzato che percorre il versante nord-est

di Poggio Fogari: comuni stibnite, stibiconite, valentinite, quarzo (anche in geodi) e, poco comuni, barite, calcedonio, solfo. Salendo di

quota, in piccoli affioramenti di diaspro, si trovano ossidi di manganese. In altre aree di calcare silicizzato, segnalata calcopirite nel versante

sud (lungo il fosso della Gallosa), e abbondante calcedonio anche mammellonare lungo la strada provinciale. A poca distanza dal castello, dove

sorgeva la ferriera del Castellaccio, si trovano scorie di fusione, residui della prima fase di lavorazione del minerale e testimoni dell'antica

ricchezza dei filoni.

Le recenti ricerche minerarie non hanno però individuato giacimenti profondi se non la conferma, nota da tempo, della

presenza di oro disperso nella roccia, detto "oro invisibile", in concentrazioni attorno a 0,6 grammi/tonnellata e quindi prive di interesse economico.

Percorrenza in auto:

al castello: 31 Km, 40 minuti; + a piedi 1,3 Km.

al calcare silicizzato: 39 Km, 50'; + a piedi 0,3 Km.

Uno scorcio del Castello di Miranduolo, oggetto di campagne di scavo dal 2001 al 2016 che hanno portato a scoprire nell'area antiche miniere.

Un cunicolo minerario individuato durante le indagini nel perimetro del castello di Miranduolo. Gli scavi hanno rilevato che i cunicoli sono stretti, ma alti abbastanza da poter stare in posizione eretta (tratto da www.unisi.it).

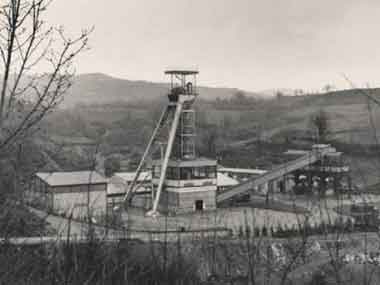

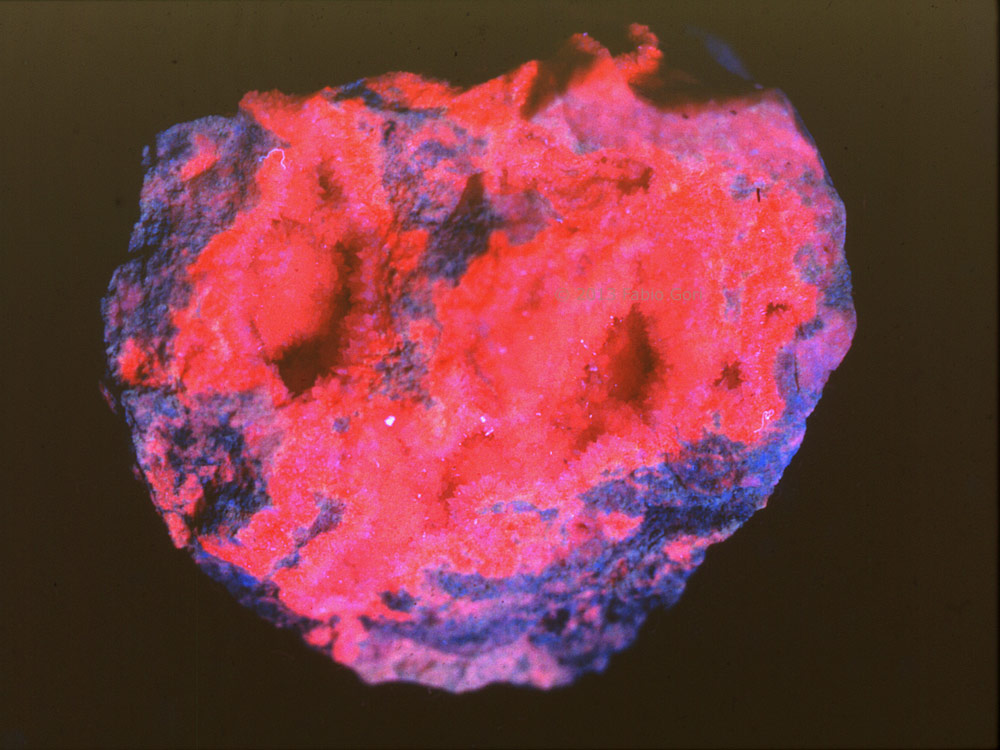

Miniere di Boccheggiano (ferro, rame, pirite)

Le miniere di Boccheggiano hanno dato grandi soddisfazioni agli appassionati di minerali:

aragonite, azzurrite, auricalcite, bismutinite, bornite, calcantite, calcocite, calcopirite, calcosina, celestina,

ematite, epidoto, fluorite, galena, gesso, goethite, magnetite, malachite, marcasite, melanterite, pirite,

pirrotina, quarzo, sfalerite, smithsonite, solfo, tetraedrite, solo per citare quelli più comuni. Da segnalare che l'aragonite, nella varietà

stronzioaragonite detta anche "aragostronzianite" o "stronzianite", presenta una fluorescenza rossa ai raggi ultravioletti grazie al contenuto

di diversi elementi ed in particolare di stronzio, che la rende unica al mondo.

Il giacimento principale consiste in un filone di calcopirite, pirite ed altri solfuri, profondo circa 2 km e di spessore

variabile da 1 a 20 metri, inserito in una faglia che raggiunge la superficie (GIR "faglia di Boccheggiano").

Sfruttato probabilmente fin dai tempi degli Etruschi, le prime notizie storiche risalgono al 1330 e nel 1350

Boccheggiano passò sotto il controllo di Siena: nella prima fase venne coltivato il cappellaccio limonitico superficiale per ricavare ferro.

Riguardo alla calcopirite, i principali lavori risalgono alla seconda metà dell'800, quando la coltivazione divenne razionale grazie

all'invenzione del "metodo Conedera" per estrarre il rame: i suggestivi resti di questa lavorazione sono gli imponenti cumuli di scorie di colore

rosso oggi incisi dalle acque, presenti lungo la strada Massetana (GIR "Le Roste").

La sottostante pirite fu estratta dai primi del '900, epoca in cui l'industria estrattiva determinò ulteriori

trasformazioni come la costruzione del villaggio Merse, oggi demolito, con abitazioni per le famiglie e strutture ricreative nate attorno

al Pozzo Serpieri e agli edifici industriali.

Un ultimo impulso avvenne nel 1974 con l'apertura della grandiosa miniera di pirite di Campiano, dove i

camion raggiungevano il filone a grande profondità per caricare direttamente il minerale mentre enormi pompe estraevano una ingente

quantità di acqua termale che altrimenti avrebbe invaso le gallerie, ma la coltivazione fu interrotta nel 1994 per il crollo

del prezzo dell'acido solforico.

Doveroso ricordare che, dopo la chiusura, la miniera di Campiano fu utilizzata per immagazzinare scorie tossiche e nocive,

ma le acque hanno invaso le gallerie

e nel 2001 sono fuoriuscite riversandosi per mesi nel fiume Merse col loro contenuto di acidi e metalli pesanti, fino a quando fu realizzato

l'attuale depuratore, con elevati costi di gestione.

Percorrenza in auto: 43 Km, 50 minuti.

Miniere Montieri/Gerfalco (argento, ferro, piombo, rame, pirite, zinco, marmo rosso)

Nella zona delle Cornate di Gerfalco, la montagna più alta delle Colline Metallifere, sorgono due

piccoli borghi, un tempo castelli minerari ed oggi meta dei campi estivi dei bambini senesi.

Attorno si trovavano miniere di argento, ferro, piombo e rame, coltivate fin dall'epoca etrusca ma soprattutto

tra il IX ed il XIII secolo, quando l'area fu acquisita dalla Repubblica di Siena e divenne una delle più importanti "argentiere" d'Italia e d'Europa,

fino alla chiusura nel corso del XV secolo, con una parziale riattivazione nel XVIII-XIX

secolo sotto il Granducato di Toscana e poi nei primi anni del '900 con la realizzazione di nuove gallerie con esito negativo ed il recupero del materiale

delle discariche: pirite (acido solforico) e smithsonite (zinco).

Le successive ricerche hanno evidenziato la relativa povertà del giacimento in quanto le mineralizzazioni, contenute nel calcare massiccio,

nella scaglia e nei "galestri e palombini", consistono in tasche e non in filoni, come testimoniato dall'irregolare e vasta distribuzione

degli antichi scavi.

Sono ancora visibili gallerie (alcune delle quali scavate in grotte carsiche preesistenti), trincee e avvallamenti

circolari (si tratta di scavi e pozzetti riempiti, in quanto nel XII-XIII secolo la normativa prevedeva il ripristino ambientale), discariche di

piccolissima pezzatura, tracce di forni fusori per la prima lavorazione

e, all'interno del paese di Montieri, l'edificio che ospitava la fonderia e la zecca; alcune grotte carsiche sono invece prive di tracce di mineralizzazioni.

I minerali presenti sono galena argentifera, pirite, sfalerite e tetraedrite argentifera come fase primaria;

calcocite, covellina, bornite, goethite come alterazioni; auricalcite, azzurrite, cerussite, crisocolla, malachite e smithsonite come fasi secondarie.

Di interesse mineralogico aragonite (nella famosa varietà stalattitica detta "mossottite", con colore dal verde pallido all'azzurro per la presenza di

stronzio), calcite (spatica e scura, detta "calcite nera"), fluorite (oggetto di recenti ricerche minerarie senza esito positivo), gesso (varietà "specchio d'asino"),

quarzo (detto "diamante di Montieri" per la particolare lucentezza), oltre a rare loppe derivate dalla fusione dei minerali argentiferi.

In una antica discarica a sud di Gerfalco (fosso Mandromicci) sono stati trovati nel 2011, all'interno di filoncelli di

quarzo, diversi minerali inediti e da considerarsi molto rari: tra questi la muchardite, primo ritrovamento in Italia

e secondo in Europa. Poco più a ovest, presso il podere Montevecchio, le discariche individuate negli anni 2000 (miniera della Sambuca)

hanno restituito numerosi minerali, tra i quali la rara ordonezite, sesto ritrovamento mondiale e primo al di fuori del continente americano.

Da Montieri e da Gerfalco partono alcuni itinerari ad anello di diversa lunghezza, provvisti di segnavia e pannelli

esplicativi, che percorrono le aree minerarie del Poggio di Montieri e delle Cornate di Gerfalco con l'adiacente altura di Poggio Mutti (GIR, il più

ricco di argento), oggi siti del geoparco delle Colline Metallifere.

Alcuni percorsi raggiungono i crinali, dove si trovano diaspri contenenti ossidi di manganese oggetto di saggi con esito negativo.

Inoltre i percorsi passano accanto alle cave storiche di calcare rosso ammonitico, detto "marmo ammonitico", "marmo persichino"

e, in base alla provenienza, "rosso di Montieri" (2 cave) o "rosso di Gerfalco" (4 cave, due delle quali GIR), utilizzato per

decorare il Duomo di Siena e per pavimentare le case della zona.

E' caratterizzato da un colore rosaceo e da grandi ammoniti fossili, che raccontano fenomeni di sedimentazione

avvenuti 190-180 milioni di anni fa in un ambiente marino poco profondo ma lontano dalla costa.

Il "nero di Montieri" proveniva invece dalla cava storica di Grotta ai Falchi presso Travale:

un calcare grigio scuro talora attraversato da venature bianche ed allora detto "Portargento".

Percorrenza in auto: 48 Km, 57 minuti; + camminata vari percorsi.

Gerfalco, una grotta - galleria che si apre nel Poggio Mutti. Le cavità carsiche naturali sono state utilizzate per raggiungere le zone mineralizzate.

Aragonite, Poggio Mutti (Gerfalco).

larghezza campione cm 8 circa

Una delle piccole cave di Rosso Ammonitico, oggi utilizzabili solo per estrarre materiale per restauri.

Calcare rosso ammonitico nel sagrato del Duomo di Siena, proveniente dalle cave di Gerfalco - Montieri - Radicondoli.

Lagoni di Travale (acido borico, allume, solfo, solfato ammonico, vetriolo)

Dai numerosi lagoni un tempo presenti nell'area geotermica di Travale - Radicondoli - Larderello si otteneva

acido borico ("sale sedativo di Homberg"), allume (concia delle pelli e molti altri impieghi), solfo (usato in medicina, nella polvere da sparo, ecc),

solfato ammonico (concime), solfato ferroso idrato (o vetriolo verde, usato come disinfettante e colorante) e solfato rameico (o vetriolo azzurro,

un antiparassitario biologico).

Oggi i fluidi geotermici vengono estratti da grandi profondità per essere utilizzati esclusivamente nella produzione

di energia elettrica, ma dai vapori in uscita verrà presto recuperata l'anidride carbonica e inoltre appare concreta la possibilità di

ricavare anche il litio sebbene la tecnologia necessaria non sia ancora disponibile.

I minerali trovati quasi esclusivamente in questa zona sono otto: ammonioborite, biringuccite, ginorite,

larderellite, nasinite, santite, sassolite (acido borico) e sborgite. Altri tre minerali sono stati trovati per la prima volta al mondo solo ai

lagoni di Travale: boussingaultite, mascagnite (solfato di ammonio) e mohorite.

Si tratta di croste e masse cristalline di borati e solfati (foto) che si formano al bordo dei lagoni, ai lati dei rivoli

di acqua geotermica ed in corrispondenza dei punti di uscita dei vapori endogeni, per evaporazione dell'acqua, condensazione del vapore ed

alterazioni della roccia affiorante. Sono pochissime le emergenze naturali nel mondo dove è stato rinvenuto un numero così elevato di

specie minerali rare in un'area così ristretta.

Le manifestazioni naturali sono quasi tutte scomparse a causa dell'intensa attività estrattiva, ma nella zona

di Travale si sono timidamente riattivate dopo la chiusura di tutti i vecchi pozzi.

Qualche minerale si trova ai margini di scorrimento di fluidi geotermici. Sotto le pietre, in corrispondenza delle emissioni di vapore endogeno,

avviene la sublimazione dello solfo in cristalli aciculari, detto anche "zolfo fumarolico". Presenti anche alunite, epsomite, gesso e thenardite.

Da non mancare una breve visita al caratteristico centro storico di Travale, il quale ha una forma circolare

per via dell'antico castello nel quale si sono inglobate le abitazioni.

Percorrenza in auto: 40 Km, 55 minuti; + camminata 0,3 Km.

Cave di Casole d'Elsa / Chiusdino (alabastro gessoso, gesso)

In provincia di Siena c'è uno specifico bacino di sedimentazione dell'

alabastro gessoso: quello di Casole d'Elsa - Chiusdino - Radicondoli, distinto da quello di Volterra.

Anche da quest'area Etruschi e Romani hanno estratto alabastro per realizzare urne cinerarie e suppellettili,

e fin dal Medioevo gli artigiani di Volterra hanno prodotto oggetti d'arredo di ogni tipo,

dovendo però oggi ricorrere quasi esclusivamente ad alabastro spagnolo per l'esaurimento dei giacimenti conosciuti nella zona.

L'alabastro gessoso è una varietà di gesso (solfato di calcio) con tessitura microcristallina, di aspetto

trasparente e con particolari proprietà meccaniche che lo rendono facilmente lavorabile. Si trova all'interno delle masse gessose sotto

forma di "ovuli" (detti anche "arnioni"), di dimensioni fino a un metro e mezzo di diametro, con colori diversi a seconda delle impurità:

agata (giallastro, rosato o rossastro, per inclusione di ossidi di ferro e manganese), gabbro (bruno), cinerino (grigio),

bardiglio (ricco di venature grigie), bianco venato (con alcune venature grigie), scaglione (bianco).

Dalla cava abbandonata di Monteguidi (Casole d'Elsa), in località Pian dei Gessi, ancora considerata

"giacimento potenziale" dal Piano Regionale Cave, proveniva uno dei più pregiati tipi di alabastro, detto "bardiglio agatato di Monteguidi":

di interesse mineralogico sono il gesso xx (anche nella forma geminata "coda di rondine") e la marcasite (glomeruli nelle argille, poco comune).

In questa zona fu anche coltivata nell' '800 una piccola miniera di zolfo. Percorrenza in auto: 40 Km, 43 minuti.

Dalle cave in località Podere Sant'Agata, presso Luriano (Chiusdino) proveniva invece l' "alabastro bardiglio":

gesso, marcasite, dolomite; oggi sono abbandonate, ma poco distante è stata individuata una nuova area di estrazione

(percorrenza in auto: 36 Km, 44 minuti).

L' "alabastro bianco venato" proveniva invece da una cava vicino a Chiusdino, detta di Podere al Moro o di Monte Capino,

oggi con movimento franoso in atto, indicata nel piano estrattivo della Regione Toscana come potenzialmente suscettibile di ulteriore

estrazione (percorrenza in auto: 38 Km, 44 minuti; dal sito precedente: 15 minuti, 6 km).

Un altro giacimento potenziale è stato individuato presso Belforte (Radicondoli).

Ovuli di alabastro gessoso. In provincia di Siena c'è uno specifico bacino di alabastro, distinto da quello di Volterra. Entrambi erano attivi nel Messiniano (5-7 milioni di anni fa.)

Alabastro bardiglio agatato di Monteguidi, il più pregiato alabastro gessoso del bacino Casole d'Elsa - Chiusdino - Radicondoli, in provincia di Siena.